প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ

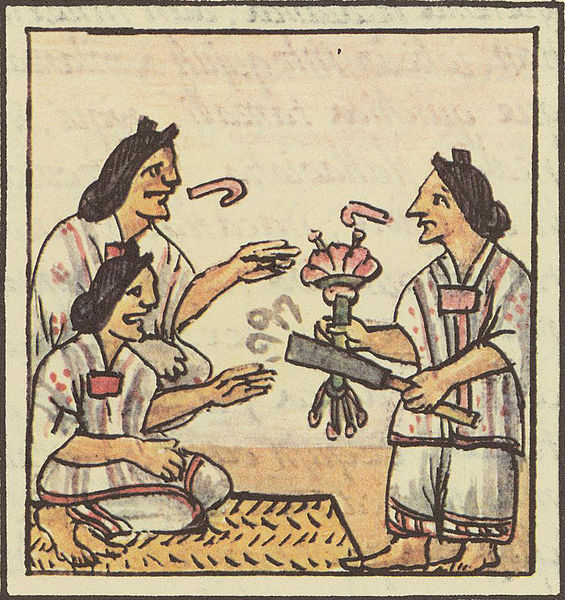

প্রাচীন কালের গ্রিস, রোম ও ভারতীয় সমাজে নারীরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তারা সর্বত্রই গৃহের কার্যে নিযুক্ত থাকত। আবার সমাজে পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদায় ধর্মচর্চা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করত। জিশু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেই গ্রিস বা রোমে নারীরা সাফল্যের সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসেও মধ্যযুগে বিভিন্ন নারীর কৃতিত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যাবলি লক্ষ করা যায়। তবে প্রাচীনকালে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে নারীরা যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল তা মূলত উচ্চশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন দেশেই সমাজের নীচু স্তরে নারীদের মর্যাদা যথেষ্ট হ্রাস পেঁয়েছিল। অবশ্য মর্যাদার হ্রাস সত্ত্বেও সে যুগে নারীরা কিছু কিছু অধিকার ভোগ করত। তারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত, কিছু সম্পত্তির মালিক হতে পারত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের বিবাহের ক্ষেত্রে নিজেই পাত্র নির্বাচনের অধিকার পেত।

প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা

ঋক বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থান কেমন ছিল

বৈদিক সমাজে নারীর অবস্থান

মৌর্য যুগে এবং আগে ও পরে :

গুপ্ত যুগে নারীর সামাজিক অবস্থান :

গুপ্ত-পরবর্তী যুগে নারীর অবস্থান কেমন ছিল

নারীর বিবাহরীতি

- বিবাহিত নারী কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করা, স্বামীর সঙ্গে ধর্মচর্চায় অংশ নেওয়া বা সংস্কৃতিচর্চায় রত থাকলেও ভারতীয় সমাজে বিবাহিত নারীর প্রধান কর্তব্য ছিল সুন্দর ও সুশৃঙ্খল গার্হস্থ্য জীবন পরিচালনা করা।

- ঋগ্বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী বিভিন্ন যুগের সমাজে নারীর বিবাহরীতি, বৈবাহিক জীবন ও গার্হস্থ্য জীবনে নানা বিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

- প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য সাহিত্যগুলিতে নারীর বিবাহরীতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন যুগে নারীর সামাজিক মর্যাদা যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার প্রভাব নারীর বিবাহরীতিতেও পড়তে দেখা গেছে।

- সামাজিক মর্যাদা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহরীতিতেও নারীর গুরুত্ব ক্রমে হ্রাস পেয়েছে।

ঋগ্বৈদিক যুগে নারীর অবস্থান কেমন ছিল

ঋগ্বৈদিক যুগে নারীর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। এ যুগে নারীর বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল না। এই সময় নারী নিজের পছন্দমতো পতি নির্বাচনের সুযোগও পেতেন। কোনো কোনো নারী আজীবন অবিবাহিত থেকে বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্রচর্চা করে জীবন কাটিয়ে দিতেন। এ যুগে প্রাক্-বিবাহ প্রেম ও অবৈধ প্রেমের প্রচলনও ছিল। প্রচলিত পণপ্রথা অনুসারে কন্যার পিতা পণ পাওয়ার অধিকারী ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহ হত। সাধারণত বিধবা নারী তাঁর দেবরকে বিবাহ করতেন।

পরবর্তী বৈদিক যুগে

মৌর্য যুণে নারীর অবস্থান কেমন ছিল

- ব্রাহ্ম : কোনো চরিত্রবান পাত্রকে আমন্ত্রণ করে তার হাতে পিতা কর্তৃক কন্যা-সম্প্রদান করার ঘটনাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলা হত।

- দৈব :

- আর্য : পাত্রের কাছ থেকে এক জোড়া গাভি বা ষাঁড় নিয়ে পিতা কর্তৃক পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান আর্য বিবাহ নামে পরিচিত।

- প্রাজাপত্য : পিতা স্বেচ্ছায় তাঁর নির্বাচিত পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করলে তাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।

- অসুর : কন্যাপক্ষকে অর্থ দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করাকে অসুর বিবাহ বলে।

- গান্ধর্ব : অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে পাত্রপাত্রী স্বেচ্ছায় বিবাহ করলে তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা হত।

- রাক্ষস : পাত্র জোর করে পাত্রীকে হরণ করে বিবাহ করলে তাকে রাক্ষস বিবাহ বলা হত।

- পৈশাচ : নিদ্রামগ্ন বা অচৈতন্য পাত্রীকে হরণ করে বিবাহ করার ঘটনা পৈশাচ বিবাহ নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম পাঁচটি বিবাহরীতির ক্ষেত্রে সামাজিক অনুমোদন থাকলেও পরের তিনটির ক্ষেত্রে তা ছিল না।

মৌর্য-পরবর্তী যুগে নারীর অবস্থান কেমন ছিল

- এ যুগের শাস্ত্রকার মনু বলেছেন যে, বিবাহিতা নারী তার স্বামীর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হতে বাধ্য। তিনি মনে করতেন যে, “স্বামীর উচিত স্ত্রীকে সর্বদা সঙ্গদান করে রক্ষা করা, না হলে স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারিণী হতে পারে।” মনু আরও বলেছেন যে, নারী প্রথম জীবনে পিতার অধীনে, বিবাহিত জীবনে স্বামীর অধীনে এবং পরবর্তী জীবনে পুত্রের অধীনে বার্ধক্য জীবন কাটাবেন।

- এ যুগে ‘অনুলোম’ ও ‘প্রতিলোম’ বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের নারীর মধ্যে সংঘটিত বিবাহ হল ‘অনুলোম’ বিবাহ। ‘প্রতিলোম’ হল নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের নারীর মধ্যে সংঘটিত বিবাহ।

গুপ্ত যুগে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল

- এ যুগে সাধারণত চার প্রকার বিবাহরীতির বহুল প্রচলন ছিল—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য বিবাহ। তবে রাজপরিবারে পাত্রপাত্রীর নিজের পছন্দে অর্থাৎ গান্ধর্ব বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজকন্যার বিবাহের জন্য পিতা স্বয়ংবর সভার আয়োজন করতেন বলেও জানা যায়।

- এ যুগে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক উভয় প্রকার নারীর বিবাহের প্রথাই প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিবাহের উল্লেখ আছে।

- এ যুগের বিবাহে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহরীতি এবং পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এ যুগের ব্রাক্ষ্মণ বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে অন্য বর্ণের বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়

- তবে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন।

গুপ্ত-পরবর্তী যুগে নারীর অবস্থান

- গুপ্ত-পরবর্তী যুগে সাধারণত মেয়েদের বয়স ১২ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহ দেওয়া হত। নারীর বিবাহের বয়স প্রসঙ্গে হরিভদ্র তাঁর ধর্মবিন্দু গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বিবাহের সময় ছেলেদের বয়স ২৬ এবং মেয়েদের বয়স ১২ বছর হওয়া উচিত।

- এ যুগে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের নারীরা স্বয়ংবর সভার মাধ্যমে পতি নির্বাচনের স্বাধীনতা পেত।

- গুর্জর প্রতিহার সমাজে সাধারণত সবর্ণে নারীদের বিবাহ হত। তবে সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত ছিল না।

- পরবর্তীকালে পাল ও সেন যুগে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সবর্ণ বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতির প্রচলন ছিল। সেন যুগে নারীর বাল্যবিবাহের বহুল প্রচলন ছিল।

- বিবাহে যৌতুকপ্রথা ও কৌলীন্যপ্রথার প্রকোপ বেড়েছিল। কৌলীন্যপ্রথার ফলে পুরুষের বহুবিবাহের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

- সুলতানি আমলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের মেয়েদেরই কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হত। বহু ক্ষেত্রে তুর্কি মুসলিম অভিজাতরা হিন্দু নারীকে বিবাহ করত।

নারীর গার্হস্থ্য জীবন

ঋগ্বৈদিক যুগে নারীর অবস্থান

- নারীই পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব সামলাতেন। গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, উদ্যানের পরিচর্যা করা, দাসদাসীদের কাজের তদারকি করা, সংসারের দৈনিক ও বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা প্রভৃতি দায়িত্ব পরিবারের গৃহিণীকে পালন করতে হত।

- তিনবেলা গৃহদেবতার পুজো করা, ব্রত উদ্যাপন, উপবাস প্রভৃতি কাজ বিবাহিতা নারীকেই করতে হত।

- নারী তার স্বামীর পরিবারে স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির নির্দেশ মেনে চলতেন এবং তাঁদের সেবা করতেন।

- বিশেষ প্রয়োজনে স্বামী বাড়ির বাইরে থাকলে স্ত্রীকে সংযত জীবনযাপন করতে হত।

পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর অবস্থান

- তবে এ যুগে সাধারণভাবে নারীর সামাজিক মর্যাদা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। এর প্রভাব পড়েছিল নারীর পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনেও।

- ঐতরেয় ব্রাহ্মণএ কন্যাকে পরিবারে পিতামাতার দুঃখের উৎস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ‘মৈত্রায়নী সংহিতায় নারী, সুরা ও পাশাকে একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

- বৌধায়ন ধর্মসূত্রে নারীর স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে যে, নারী বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকবে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আরও বলা হয়েছে যে, বন্ধ্যা স্ত্রীকে বিবাহের দশ বছর পর এবং কেবলমাত্র কন্যাসন্তানের জন্মদাত্রী স্ত্রীকে বিবাহের বারো বছরের মধ্যে পরিত্যাগ করা যাবে।

- পরবর্তী মহাকাব্যের যুগেও গার্হস্থ্যকর্মে আবদ্ধ নারীর জীবনের উল্লেখ আছে। মহাভারতের বনপর্বে এই বিধান রয়েছে যে, যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, ব্রত উপবাস ইত্যাদির দ্বারা নয়, কেবল স্বামী সেবার দ্বারা নারীরা স্বর্গ লাভ করতে পারে।

মৌর্য ও মৌর্য-পরবর্তী যুগে নারী অবস্থান

- মৌর্য যুগে নারী গার্হস্থ্য পরিচালনার পাশাপাশি নৃত্য, সংগীত, হস্তশিল্পকর্ম প্রভৃতির চর্চাও করত। গৃহে আগত অতিথির সেবা-যত্ন করা নারীর প্রধান কর্তব্য ছিল। নারী গৃহকর্ম সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতেন। তবে পারিবারিক জীবনে নারীর অবস্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে শাস্ত্রকার মনু বৌধায়ন ধর্মসূত্রের অনুসরণে নারীকে বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন বলে অভিহিত করেছেন।

- মৌর্য-পরবর্তী যুগে স্ত্রীকে গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ির সেবা-যত্ন, দাসদাসীদের কাজের তদারকি প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করতে হত। মনু বলেছেন যে, স্ত্রীকে রক্ষার একমাত্র উপায় হল সর্বদা গার্হস্থ্য কর্মে নিযুক্ত রাখা।

গুপ্ত যুগে নারীর অবস্থান

- গুপ্ত যুগে পরিবারের অন্দরে কর্তৃত্বের দায়িত্ব ছিল গৃহকর্ত্রীর। গুপ্ত যুগের লেখক কালিদাস তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে উল্লেখ করেছেন যে, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে মহর্ষি কম্ব তাকে গুরুজনদের সেবা করতে, দাসদাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে, স্বামী মেজাজ হারালেও তার প্রতি বাধ্য থাকতে উপদেশ দেন।

- বাৎস্যায়ন উল্লেখ করেছেন যে, এ যুগের গৃহিণীদের পরিবারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, গবাদিপশুর দেখাশোনা, গুরুজনদের সেবা, স্বামীর বন্ধুবান্ধবকে আপ্যায়ন, ভৃত্যদের পরিচালনা, সুতো কাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি কাজ করতে হত। প্রতিদিনের সাংসারিক খরচের হিসেব রাখার জন্য নারীকে গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান রাখার কথাও শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

গুপ্ত-পরবর্তী যুগে নারীর অবস্থান

- বিভিন্ন শাস্ত্রকারদের নানা সামাজিক বিধিনিষেধের ফলে এ যুগে নারী গৃহের অন্দরে আরও বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন থেকে পরিবারের অন্দরমহলে গৃহের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করা, পরিবারের গুরুজনদের সেবা করা, সন্তানের দেখাশোনা করা, গৃহদেবতার পুজো করা প্রভৃতিতে নিয়োজিত থেকেই নারীকে জীবন অতিবাহিত করতে হত।

- পরবর্তী আদি-মধ্য যুগে (৬৫০ ১২০০ খ্রি.) হিন্দু নারীদের পরিবারের অন্দরে বন্দি হওয়ার প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাইরের সমাজে তাদের যাতায়াত ও মেলামেশার অধিকার ছিল না। পতিব্রতা হয়ে স্বামীর দেখাশোনা করাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এজন্য সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন, “খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতকের ভারতবর্ষ ছিল হিন্দু ভারতবর্ষ, যেখানে শূদ্র ও নারী ছিল একেবারে নীচুতলার বাসিন্দা।”