সাম্রাজ্য ও রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য

অতীতকালে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য (Empire) ও রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Monarchy)-কে অনেক সময়ই একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। বাস্তবে কোনো কোনো সাম্রাজ্যে যেমন রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকতে পারে আবার কোনো কোনো রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও সাম্রাজ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এক কথায়, কোনো ভূখণ্ড বা রাষ্ট্র ‘সাম্রাজ্য’ হিসেবে গণ্য হতে গেলে তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাদান থাকা দরকার—

- সুবৃহৎ আয়তন,

- রাজতান্ত্রিক বা অনুরূপ শাসনব্যবস্থা,

- বিভিন্ন জাতি বা জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান প্রভৃতি। অধিকাংশ সাম্রাজ্যেই যেহেতু রাজতন্ত্রের শাসন বলবৎ থাকে সেহেতু অনেক সময় এদের অভিন্ন বলে মনে হতে পারে।

কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রগুলিতে রাজতন্ত্র বলবৎ থাকা সত্ত্বেও তা ‘সাম্রাজ্য’ বলে গণ্য হয় না। বাস্তবক্ষেত্রে ‘সাম্রাজ্য’ এবং অন্যান্য রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন—

রাজতন্ত্রের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির পার্থক্য

কোনো রাষ্ট্র আয়তনে সুবৃহৎ হলেও সেখানে রাজতন্ত্র বা অনুরূপ কোনো শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে তাকে সাম্রাজ্য বলা যায় না।

যেমন—ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি.) পরবর্তীকালে ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথম কনসাল হিসেবে ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা দখল করেন তখন ফ্রান্সকে ‘সাম্রাজ্য‘ বলা যায় না।

কিন্তু ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন নিজেকে ফ্রান্সের ‘সম্রাট’ হিসেবে ঘোষণা করেন এবং পোপ সপ্তম পায়াস ও আনুষ্ঠানিকভাবে নেপোলিয়নকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন তখন ফ্রান্স একটি ‘সাম্রাজ্য’-এ পরিণত হয়। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতে ষোড়শ মহাজনপদের যুগে বৃজি ও মল্ল নামে দুটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল। মহাজনপদ দুটির ক্ষুদ্রায়তন ও রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতি উভয়ই তাদের সাম্রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

আয়তনগতপার্থক্য : সাম্রাজ্য সাধারণত বৃহদায়তন

জনপদ, মহাজনপদ, নগর রাষ্ট্র প্রভৃতির মতো বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে দখল করে অতীতের কোনো ক্ষুদ্র রাজ্য পরবর্তীকালে বৃহদায়তন সাম্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

যেমন— প্রাচীন ম্যাসিডন বিভিন্ন গ্রিক নগর রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি দখল করে বিশাল সাম্রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ উভয়ই হতে পারে।

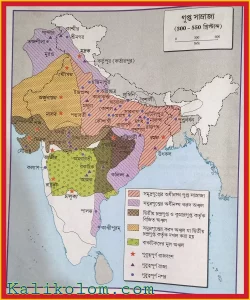

যেমন—প্রাচীন ভারতে অবন্তী নামে ক্ষুদ্র মহাজনপদে রাজতন্ত্রের শাসন প্রচলিত থাকায় তা রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু অবস্তির ক্ষুদ্রতার জন্য একে সাম্রাজ্য বলা যায় না। অন্যদিকে, মগধ নামে মহাজনপদটি বিভিন্ন প্রতিবেশী মহাজনপদগুলিকে দখল করে পরবর্তীকালে সুবিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং সেখানে মৌর্য বংশের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্ষমতা হস্তান্তরগত পার্থক্য

সাম্রাজ্যে শাসকের ক্ষমতা বংশানুক্রমিকভাবে হস্তান্তরিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যেমন— পূর্বতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রাজা বা রানির ক্ষমতা বংশানুক্রমিকভাবে হস্তান্তরিত হত। কিন্তু নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে শাসন ক্ষমতা বংশানুক্রমিকভাবে হস্তান্তরিত হত না। পক্ষান্তরে, রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজা বা রানির শাসন ক্ষমতা সর্বদা বংশানুক্রমিকভাবে হস্তান্তরিত হয়। যেমন—ভারতে মোগল সাম্রাজ্য রাজপদটি বংশানুক্রমিকভাবে পরিবর্তিত হয়।

উত্থানগত পার্থক্য : প্রাচীনকালে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ভূখণ্ডে রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলি ছিল জনপদ (Chiefdom) বা মহাজনপদ (Kingdom) ধরনের। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পরবর্তীকালে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই বিভিন্ন স্থানে রাজতান্ত্রিক জনপদ বা মহাজনপদগুলির উত্থান ঘটেছিল। যেমন— খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতে সর্বপ্রথম মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে উঠলেও তার পূর্বেই অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে ষোড়শ মহাজনপদ নামে ষোলোটি রাজতান্ত্রিক রাজ্যের (বৃজি ও মল্ল ছিল প্রজাতান্ত্রিক মহাজনপদ) উত্থান ঘটেছিল।

শাসনতান্ত্রিক পার্থক্য :

একটি সাম্রাজ্য একজন সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর দ্বারা বা কোনো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিযুক্ত একজন স্বৈরাচারী শাসকের দ্বারা শাসিত হতে পারে। যেমন, সম্রাট জুলিয়াস সিজার, সম্রাট নেপোলিয়ন, রানি ভিক্টোরিয়া প্রমুখের দ্বারা যথাক্রমে রোমান সাম্রাজ্য, ফরাসি সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসিত হত। আবার রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কর্ণধার হিসেবে স্বৈরাচারী শাসক জোশেফ স্ট্যালিন রাশিয়া শাসন করেছিলেন। কিন্তু একটি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সর্বদা কোনো রাজা বা রানির দ্বারা শাসিত হয়ে থাকে।

যেমন— প্রাচীন ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য গুপ্ত বংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত হত।

জাতিগত পার্থক্য :

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোনো সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। কিন্তু রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আয়তন সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক ছোটো হয় বলে এখানে জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা বা জাতিগত বৈচিত্র্য সাম্রাজ্যের তুলনায় কম।

গঠনগত পার্থক্য :

সাম্রাজ্যের গঠনগত চরিত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজ্যের সমন্বয়ে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। যেমন— জাপান বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠলে সেখানে সম্রাটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেই সম্রাটের নেতৃত্বে জাপান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল একটি একক রাষ্ট্র। এরূপ রাষ্ট্রে রাজা বা রানি একটি পরিবারের প্রধানের মতো রাষ্ট্রের মালিকানা বা ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন।

যেমন— খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে হর্ষঙ্ক বংশের রাজা বিম্বিসারের নেতৃত্বে মগধ নামে একক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উপসংহার :

‘সাম্রাজ্য’ ও রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সম্পর্কের একটি বিশেষ ধরন রয়েছে। যেমন—প্রাচীন ভারতে ক্ষুদ্র ষোড়শ মহাজনপদের রাজ্যগুলি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও সেগুলি প্রথমদিকে ‘সাম্রাজ্য’ ছিল না। আবার প্রাচীনকালের গুপ্ত | সাম্রাজ্য বা মধ্যযুগের মোগল সাম্রাজ্য একদিকে যেমন ‘সাম্রাজ্য’ হিসেবে গণ্য হয় অন্যদিকে তেমনি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলেও বিবেচিত হয়। অন্যদিকে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের শাসনকালে ফ্রান্স একটি ‘সাম্রাজ্য’ বলে বিবেচিত হলেও তা রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল না।