হরপ্পা সভ্যতার উন্মেষ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতের হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতের সিন্ধুনদের উপত্যকা অঞ্চলে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন সুমেরীয়, মেসোপটেমীয়, মিশরীয়, চৈনিক প্রভৃতি সুউন্নত সভ্যতাগুলির সমসাময়িক ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, বালুচিস্তানের মেহেরগড়ের গ্রামীণ সভ্যতার উত্তরসূরি হিসেবে হরপ্পা বা সিন্ধুর নগর সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।

ভ্রান্তির অবসান

একশো বছর আগেও মনে করা হত যে, ভারতে আর্য সভ্যতার আগে কোনো সভ্যতার বিকাশ ঘটেনি। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেছেন, “বৈদিক যুগ থেকে হিন্দু সভ্যতার শিকড় লক্ষ করা যায়।” কিন্তু ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে ভ্রান্তির অবসান ঘটে এবং প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক সভ্যতারও পূর্বে ভারতে হরপ্পার উন্নত নগর সভ্যতার আদিম মানব থেকে প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

বিকাশ ঘটেছিল। ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ‘Ancient India’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, “এই সভ্যতার আবিষ্কার আমাদের ভারতীয় ইতিহাসের ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব এক ধাক্কায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে পৌঁছে যায়।”

হরপ্পা সভ্যতা কে আবিষ্কার করেন

আবিষ্কার

হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে প্রমাণ হয়। যে বৈদিক সভ্যতার পূর্বে এবং বিশ্বের সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির সমসাময়িক কালে ভারতে নগর সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। এই সভ্যতার আবিষ্কারের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ যুক্ত ছিলেন।

1. চালস ম্যাসন: ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ চার্লস ম্যাসন ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু উপত্যকায় সর্বপ্রথম হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন।

2. কানিংহাম: এরপর আর-এক ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৫৩ ও ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বেশ কয়েকবার হরপ্পা থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে একটি সিলমোহর আবিষ্কার করেন।

3. দয়ারাম সাহানি: পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ দয়ারাম সাহানি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পাকিস্তানের পাত্তাব প্রদেশের মন্টগোমারি জেলার ইরাবতী নদীর তীরে হরপ্পা নামক স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন।

4. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : এই সময় বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার একটি পুরোনো বৌদ্ধ বিহারে খননকার্য চালিয়ে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। এরপর জাতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো নামক স্থান দুটিতে ব্যাপক খননকার্য চালানো হয়। ফলে এখানে প্রাচীন সভ্যতার আরও বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়।

5. অন্যান্যদের প্রয়াস: উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ছাড়াও স্যার জন মার্শাল, মর্টিমার হুইলার, ম্যাকে, পিগট, ফ্রাঙ্কফোর্ট, ননীগোপাল মজুমদার প্রমুখ হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আরও পড়তে পারেন:

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস

- অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ

- ভারত মাতা’ কীভাবে হিন্দু রাষ্ট্রের শব্দে পরিণত হয়ে গেল

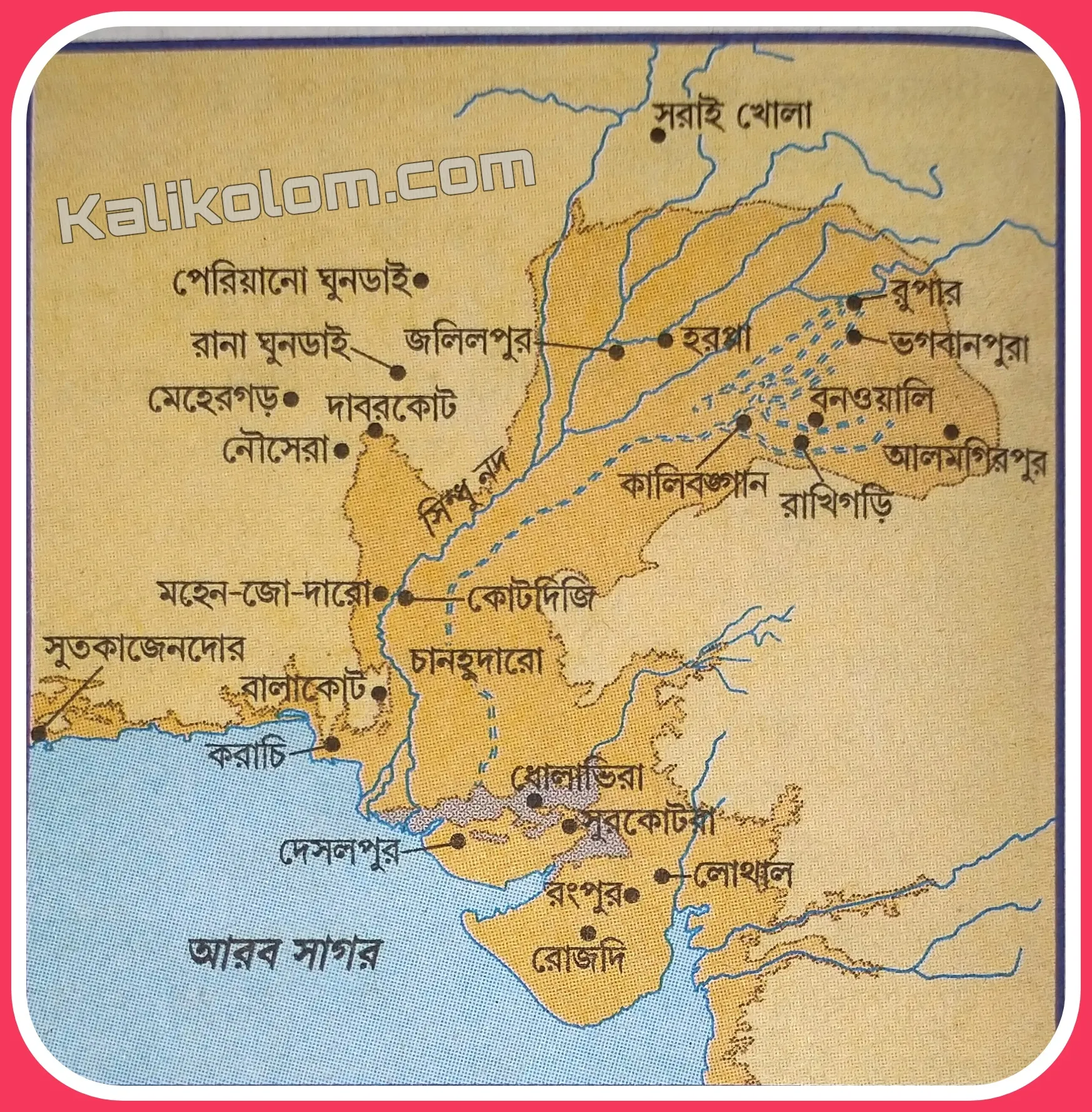

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র সমূহ

প্রধা কেন্দ্রসমূহ: বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে হরপ্পা সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। এর অন্তত ১৫০০টি কেন্দ্র ছিল। এই সভ্যতার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি ছিল—

- হরপ্পা: এটি পাঞ্জাবের রাভি বা ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। হরপ্পা আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে।

- মহেনজোদারো: সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধু নদের তীরে এই নগরটি অবস্থিত ছিল। এই নগরটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে।

- কালিবঙ্গান: ঘর্ঘরা নদীর তীরে অবস্থিত এই নগরটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে

- রুপার : পাঞ্জাবের শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত এই অঞ্চলটি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে।

- লোথাল: গুজরাটের ভোগাবর নদীর তীরে অঞ্চলটি অবস্থিত ছিল। এটি ছিল সিন্ধু সভ্যতার একটি সমুদ্রবন্দর। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে।

- অন্যান্য কেন্দ্র: এই সভ্যতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি ছিল সূতকাজেনদোর (বালুচিস্তান), দাবরকোট (বালুচিস্তান), চানহুদারো (সিন্ধু প্রদেশ), কোটডিজি (সিন্ধু প্রদেশ), রাখিগড়ি (পূর্ব পাঞ্জাব), বানওয়ালি (হরিয়ানা), রোজদি (গুজরাট), রংপুর (গুজরাট), ধোলাভিরা (গুজরাট), আলমগিরপুর (উত্তরপ্রদেশ) প্রভৃতি।

হরপ্পা সভ্যতার নামকরণ

নামকরণ: সিন্ধু নদের উপত্যকায় এই সভ্যতার সর্বপ্রথম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে সাধারণভাবে প্রাচীন এই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই সভ্যতার নামকরণ করা হয় ‘হরপ্পা সভ্যতা’ বা ‘হরপ্পা সংস্কৃতি’। হরপ্পার নাম অনুসারে এই সভ্যতার নামকরণের প্রধান দুটি কারণ হল—

- প্রথম নিদর্শন প্রাপ্তি: বহুদূর বিস্তৃত এই সভ্যতার প্রথম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল হরপ্পায়।

- প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন: মহেন-জো-দারো বা অন্যান্য স্থানের তুলনায় হরপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি বেশি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ।

হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য গুলি কি কি

হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন ভারত তথা বিশ্ব ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। এখানকার উন্নত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার, শস্যাগার, বিভিন্ন আধুনিক সামগ্রীর ব্যবহার, উন্নত স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রভৃতি এই সভ্যতাকে শুধু প্রাচীন ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসে এক বিশিষ্টতা দান করেছে। এই নগর সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—

- প্রাচীনত্ব।

- বিস্তার।

- প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা।

- তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা।

- নদীমাতৃক সভ্যতা।

- নগর পরিকল্পনা।

- আধুনিকতা

1. প্রাচীনত্ব

হরপ্পা সভ্যতার সূচনা ও অবলুপ্তি করে ঘটেছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। (1) সূচনাকাল: ঐতিহাসিক ড. সি. জে. গ্যাড, ড. ফ্যারি প্রমুখ হরপ্পা সভ্যতার বিকাশকাল হিসেবে ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২,৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে চিহ্নিত করেছেন। স্যার মর্টিমার হুইলার হরপ্পা সভ্যতার সূচনাকাল হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব ২,৫০০ অব্দকে চিহ্নিত করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও কালিকিঙ্কর দত্ত রচিত ‘An Advance History of India’-তে হরপ্পা সভ্যতার বিকাশকাল হিসেবে মোটামুটি ৩,৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুমের ও মহেন-জো-দারোতে প্রাপ্ত সিলমোহরের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করে স্যার জন মার্শাল অভিমত দিয়েছেন যে, হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ৩,২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২,৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। কেননা, সুমেরীয় সিলমোহরের তারিখ ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বলে মনে করা হয়। সবদিক বিচার করে ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দকেই হরপ্পা সভ্যতার সূচনাকাল বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। সমকালীন সুমেরীয়, মিশরীয়, আক্কাদীয়, মেসোপটেমীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় প্রভৃতি সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার যোগাযোগ ছিল।

(2) অবলুপ্তির কাল: ড. মটিমার হুইলার মনে করেন যে, বহিরাগত আর্যজাতির আক্রমণ হরপ্পা সভ্যতার পতনের একটি প্রধান কারণ ছিল। তাঁর মতে, ভারতে আর্যদের আগমনকাল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সেই অনুসারে তিনি হরপ্পা সভ্যতার অবলুপ্তির কাল হিসেবে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে চিহ্নিত করেছেন। অধিকাংশ পণ্ডিত এই অভিমত গ্রহণ করেছেন।

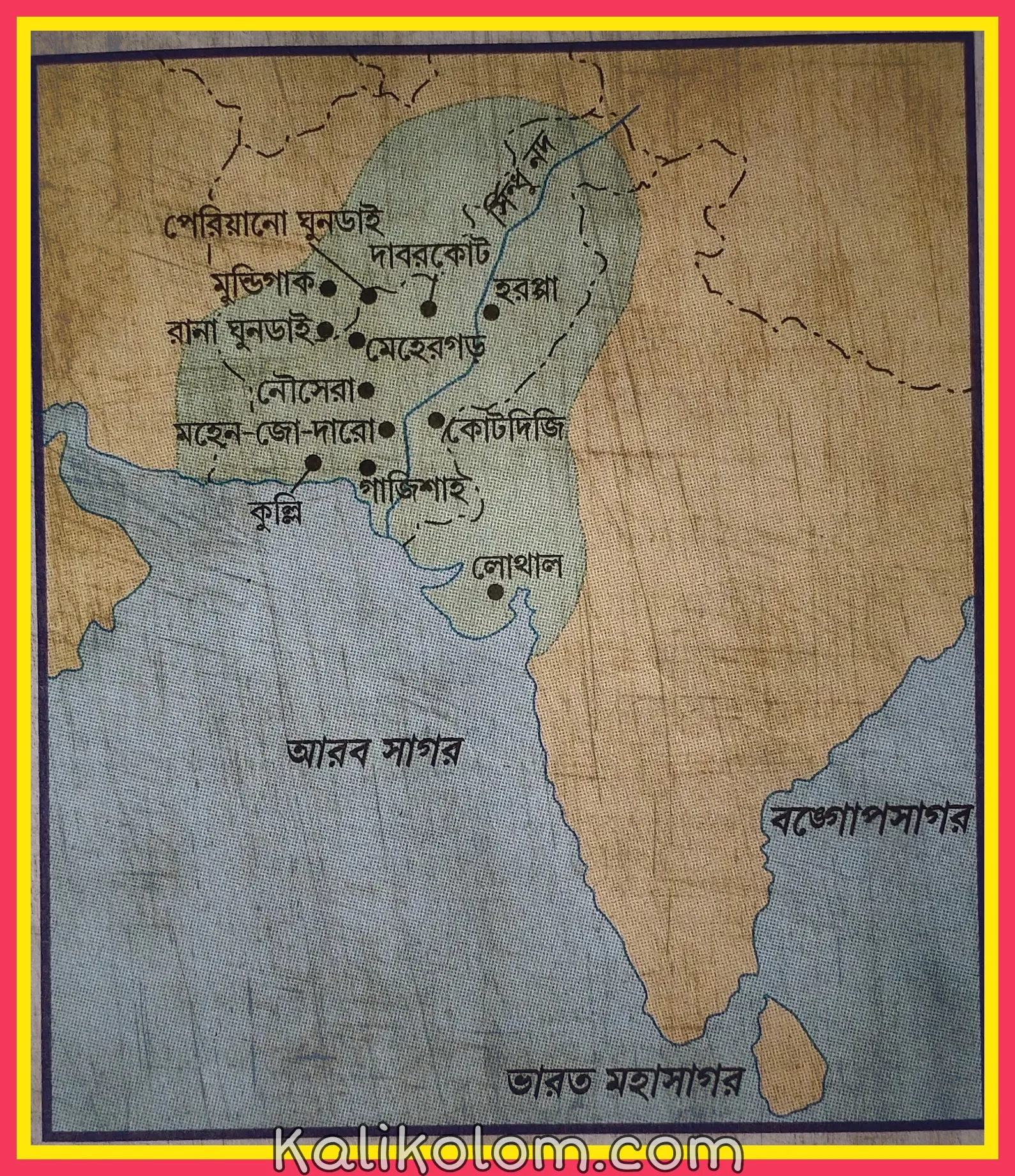

2. বিস্তার

প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতা সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল ছাড়াও বহুদূর বিস্তৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অন্তত ১৫০০টি কেন্দ্রে এই সভ্যতার

হরপ্পা সভ্যতা বিস্তারবিভিন্ন নিদর্শন মিলেছে। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ এই হরপ্পা সভ্যতার আয়তন ছিল প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার চেয়ে হরপ্পা সভ্যতার আয়তন অন্তত ২০ গুণ বেশি ছিল। এই সভ্যতা পশ্চিমে ইরান থেকে পূর্বে দিল্লির নিকটবর্তী আলমগিরপুর এবং উত্তরে জম্মুর নিকটবর্তী মান্ডা থেকে দক্ষিণে গোদাবরী নদীর তীরে দাইমাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে এর সবগুলি কেন্দ্রেই উন্নত নগরজীবনের বিকাশ ঘটেনি।

3. প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা

হরপ্পা সভ্যতায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে বিভিন্ন মৃৎপাত্র, সিলমোহর প্রভৃতি পাওয়া গেছে। বিভিন্ন নিদর্শনের গায়ে লিপিও খোদাই করা আছে। কিন্তু এই লিপির পাঠোদ্ধার করা আজও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এজন্য এই সভ্যতাকে ‘প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা‘ বলে চিহ্নিত করা হয়। লিখিত উপাদানের অভাবে পণ্ডিতগণ এই সভ্যতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন হাতিয়ার, মৃৎপাত্র, মূর্তি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে এখানকার ইতিহাস রচনা করেন।

4. তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা

হরপ্পা সভ্যতায় মানুষ লোহার ব্যবহার জানত না। এখানকার বাসিন্দারা বিভিন্ন। হাতিয়ার ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরির জন্য পাথর এবং তামা ব্যবহার করত। এজন্য এই সভ্যতাকে ‘তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা‘ বলা হয়। পরবর্তীকালে এখানে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে তৈরি ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয়।

5. নদীমাতৃক সভ্যতা

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতাগুলির মতো হরপ্পা সভ্যতাও নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু-সহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কয়েকটি নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা অঞ্চলে এই সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল। রাভি বা ইরাবতী, ঘর্ঘরা, শতদ্রু, ভোগাবর প্রভৃতি নদী ছাড়াও বিভিন্ন শাখানদী ও উপনদীর অববাহিকায় এই সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল। এজন্য হরপ্পা সভ্যতাকে ‘নদীমাতৃক সভ্যতা’ বলা হয়।

6. হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

হরপ্পা সভ্যতা ছিল একটি সুপ্রাচীন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। নাগরিকদের রুচিবোধ, কর্মপ্রচেষ্টা ও দক্ষতার দ্বারা এই সভ্যতা এক উন্নত নগর সভ্যতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঐতিহাসিক ড. এ. এল. বাসাম মনে করেন যে, এই নাগরিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল মধ্যবিত্ত বণিক সম্প্রদায়। হরপ্পা ও মহেন-জো দারো—দুটি স্থানেই উন্নত নগর সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে। এখানে সুবিন্যস্ত রাস্তাঘাট, রাস্তার পাশে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, পরিকল্পিত ঘরবাড়ি, স্নানাগার, শস্যাগার প্রভৃতি বিভিন্ন নাগরিক সুযোগসুবিধাগুলির অস্তিত্ব ছিল। স্বাস্থ্য-সচেতনতা, আধুনিক রুচিবোধ, নগরের সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়গুলি এই নগর সভ্যতায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেত।

7. আধুনিকতা

হরপ্পা সভ্যতা অন্তত পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন হলেও এই সভ্যতায় বহু আধুনিক বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব ছিল।(১) ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, সম্ভবত হরপ্পা সভ্যতার প্রধান নগরগুলিতে রাতে গ্যাসের আলো জ্বলত । (২) এই সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র চানহুদারোতে খননকার্য চালিয়ে এমন কিছু তথ্য পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেন যে, এই সভ্যতায় মেয়েরা আধুনিক যুগের মেয়েদের অনুরূপ লিপস্টিক, নেলপলিশ, ভ্যানিটি ব্যাগ জাতীয় সামগ্রীর ব্যবহার জানত। (৩) স্বাস্থ্য-সচেতনতার বিষয়েও এই সভ্যতার মানুষ আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল।

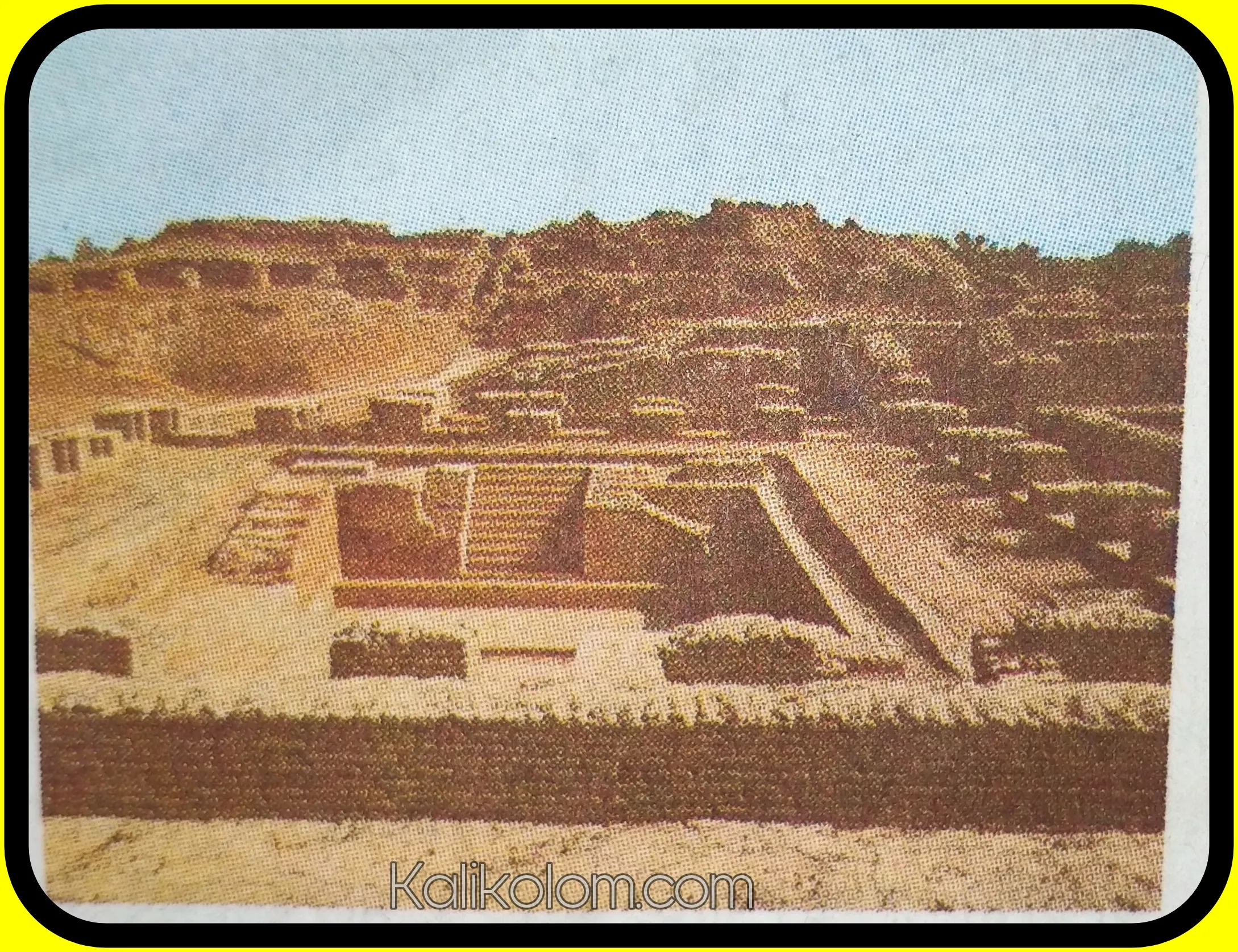

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা

হরপ্পা সভ্যতার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রেই উন্নত নগরজীবনের বিকাশ ঘটেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সভ্যতার অন্যতম নগরগুলি ছিল হরপ্পা, মহেন-জো-দারো, কালিবঙ্গান, চানহুদারো, কোটদিজি, আলমগিরপুর, রংপুর, বানওয়ালি, লোথাল, সুরকোটরা, রোজদি প্রভৃতি। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে বিকশিত হওয়া এই সভ্যতায় উন্নত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার, শস্যাগার প্রভৃতির নির্মাণ ও নির্মাণ কৌশল উন্নত নগর সভ্যতার পরিচয় বহন করে। ঐতিহাসিক মর্টিমার হুইলার মনে করেন যে, হরপ্পা ও মহেন-জোদারো নগর দুটি নির্মাণকালে সংগঠকরা ‘নগর পরিকল্পনাবিদ্যায়’ যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। এই সভ্যতার নগর পরিকল্পনার প্রধান দিকগুলি ছিল—

1. হরপ্পা সভ্যতার জীবনযাত্রার সাদৃশ্য:

হরপ্পার বিভিন্ন নগরগুলিতে সমাজ ও সংস্কৃতি মোটামুটি একই ধরনের ছিল। বিভিন্ন নগরের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব থাকলেও নগরগুলির পরিকল্পনা, গঠন রীতি, জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। নগরে রাস্তাঘাটের নকশা, ঘরবাড়ি ও অট্টালিকা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি নজর, ওজন ও মাপ ব্যবস্থা মোটামুটি একই ধরনের ছিল।

2. হরপ্পা সভ্যতার রাস্তাঘাট

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান রাস্তাগুলি শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাস্তাগুলি ছিল প্রশস্ত, সোজা এবং পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি ৯ থেকে ৩৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া ছিল। প্রধান রাস্তা থেকে একাধিক সরু গলিপথ বেরিয়ে যেত। রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ নগরকে বিভিন্ন বর্গাকার বা আয়তাকার ক্ষেত্রে বিভক্ত করত। রাস্তা নির্মাণে চুন, সুরকি, পাথর প্রভৃতি ব্যবহার করা হত। রাস্তার দু-পাশে বাঁধানো ফুটপাত, ডাস্টবিন ও আলোর ব্যবস্থা ছিল।

3. হরপ্পা সভ্যতার ঘরবাড়ি

হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলিতে গৃহনির্মাণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগুনে পোড়ানো ইট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোদে শুকানো ইট ব্যবহার করা হত। ইটগুলি পাতলা ও ছোটো আকৃতির হত। বাড়িতে প্রবেশের জন্য গলিপথ থাকত। বাড়িগুলি প্রাচীরবেষ্টিত থাকত। বাড়িগুলির রাস্তার দিকে কোনো দরজা-জানালা থাকত না। ফলে দিনের বেলায়ও আলোর অভাব হত। প্রতিটি বাড়িতে রান্নাঘর, শোওয়ার ঘর, স্নানঘর, উঠান, কুয়ো প্রভৃতি থাকত। শহরে অসংখ্য দ্বিতল বাড়ি ছিল। মনে করা হয় যে, আয়তাকার উঁচু স্থানের বাড়িগুলিতে প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিরা এবং নীচু স্থানের বাড়িগুলিতে

সাধারণ মানুষ বসবাস করত। ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড মনে করেন যে, হরপ্পার পৌর শাসকরা সম্ভবত গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত আইনকানুন মেনে চলতেন।

4. হরপ্পা সভ্যতার স্নানাগার

মহেন-জো-দারোর দুর্গ অঞ্চলে ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১০৮ ফুট প্রশস্ত একটি বিরাট বাঁধানো স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এর জলাশয়টি ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর। স্নানাগারটিতে ওঠানামার জন্য দু-দিক থেকে সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল। গ্রীষ্ম ও শীতকালে প্রয়োজন অনুসারে এখানে ঠান্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা করা যেত। জলাশয়ের এক পাশে কয়েকটি ছোটো ছোটো ঘর ছিল। সম্ভবত স্নানের পর পোশাক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এই ঘরগুলি ব্যবহার করা হত বলে ড. রামশরণ শর্মা অভিমত দিয়েছেন।

5. হরপ্পা সভ্যতার শস্যাগার

হরপ্পা-সহ বেশ কয়েকটি শহরে শস্যাগারের নিদর্শন মিলেছে। হরপ্পার শস্যাগারটি ২০০ x ১৫০ বর্গফুট উঁচু একটি ভিত্তির ওপর অবস্থিত ছিল। শস্যাগারটির পাশে শ্রমিকদের বস্তির মতো ঘর ছিল। শস্যাগারটি হরপ্পা সভ্যতায় সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানার ইঙ্গিত বহন করে। ঐতিহাসিক এ. এল. বাসাম এই শস্যাগারকে বর্তমান কালের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে আপৎকালীন সময়ের জন্য খাদ্যশস্য মজুত থাকত। স্যার মর্টিমার হুইলার মনে করেন যে, পঞ্চম শতকের আগে পৃথিবীর অন্য কোথাও এত বড়ো শস্যাগারের নিদর্শন মেলেনি।

6. হরপ্পা সভ্যতার নগরদুর্গ

মহেন-জো-দারোয় চল্লিশ ফুট উঁচু একটি ঢিপির ওপর একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দুর্গটি নগরের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, দুর্গ-অঞ্চলের বাড়িগুলিতে শাসকশ্রেণির লোকজন বসবাস করত। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই নগরদুর্গ আসলে ছিল এই সভ্যতার ‘পুরোহিত শাসকের রাজপ্রাসাদ‘।

7. হরপ্পা সভ্যতার পয়ঃপ্রণালী

হরপ্পা সভ্যতার রাস্তাগুলির দু-ধারে বর্তমান কালের মতো উন্নত পয়ঃপ্রণালী ছিল। বাড়ির নোংরা জল পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে বাইরে বেরিয়ে পয়ঃপ্রণালীগুলির ওপরে পাথরের ঢাকনা বসানো থাকত। ঐতিহাসিক এ. এল. বাসাম তাঁর The Wonder That Was India‘ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, “রোমান সভ্যতার আগে অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতায় এত সুদক্ষ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল না।”

৪. হরপ্পা সভ্যতার ডাস্টবিন

শহরের বাড়িগুলির সামনে ইট দিয়ে বাঁধানো ডাস্টবিন থাকত। বাড়ির যাবতীয় আবর্জনা এই ডাস্টবিনে জমা হত। সেগুলি নিয়মিত পরিষ্কারের সুব্যবস্থা ছিল।

9. হরপ্পা সভ্যতার ম্যানহোল:

শহরের নর্দমার সঙ্গে অনেক ম্যানহোল যুক্ত ছিল। এগুলির ওপরে ঢাকনা বসানো থাকত এবং ঢাকনা খুলে নিয়মিত এগুলি পরিষ্কার করা হত। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মার মতে, পৃথিবীর আর কোনো প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পার মতো স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে এত গুরুত্ব দেয়নি।

10 হরপ্পা সভ্যতার রক্ষণশীলতা

ঐতিহাসিক ড. এ. এল. বাসাম বলেছেন যে, “এই সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর তীব্র রক্ষণশীলতা।” খননকার্য চালিয়ে এই সভ্যতার নয়টি স্তর পাওয়া গেছে। বিভিন্ন স্তরে খননকার্য চালিয়ে মোটামুটি একই ধরনের জীবনযাত্রা প্রণালী, নগর পরিকল্পনা, ওজন বা মাপ ব্যবস্থা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য শেষদিকের স্তরগুলির সর্বত্রই অবক্ষয়ের ছাপ লক্ষ করা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার রাজনৈতিক জীবন

হরপ্পা সভ্যতায় মানুষ রাজনীতি সচেতন ছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত ‘সিণ্ডুলিপি’র পাঠোদ্ধার না হওয়ায় এই সভ্যতার অধিবাসীদের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন নিদর্শন থেকে এই সভ্যতার রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকের অগ্রগতির আভাস পাওয়া যায়। যেমন—

- রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা।

- পৌর শাসনব্যবস্থা।

Frequently asked Questions

সিন্ধু নদের উপত্যকায় এই সভ্যতার সর্বপ্রথম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে সাধারণভাবে প্রাচীন এই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই সভ্যতার নামকরণ করা হয় ‘হরপ্পা সভ্যতা‘ বা ‘হরপ্পা সংস্কৃতি

বর্তমান পাকিস্তানের পাত্তাব প্রদেশের মন্টগোমারি জেলার ইরাবতী নদীর তীরে হরপ্পা নামক স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন অবস্থিত।

চালস ম্যাসন: ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ চার্লস ম্যাসন ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু উপত্যকায় সর্বপ্রথম হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন।

Comments are closed.